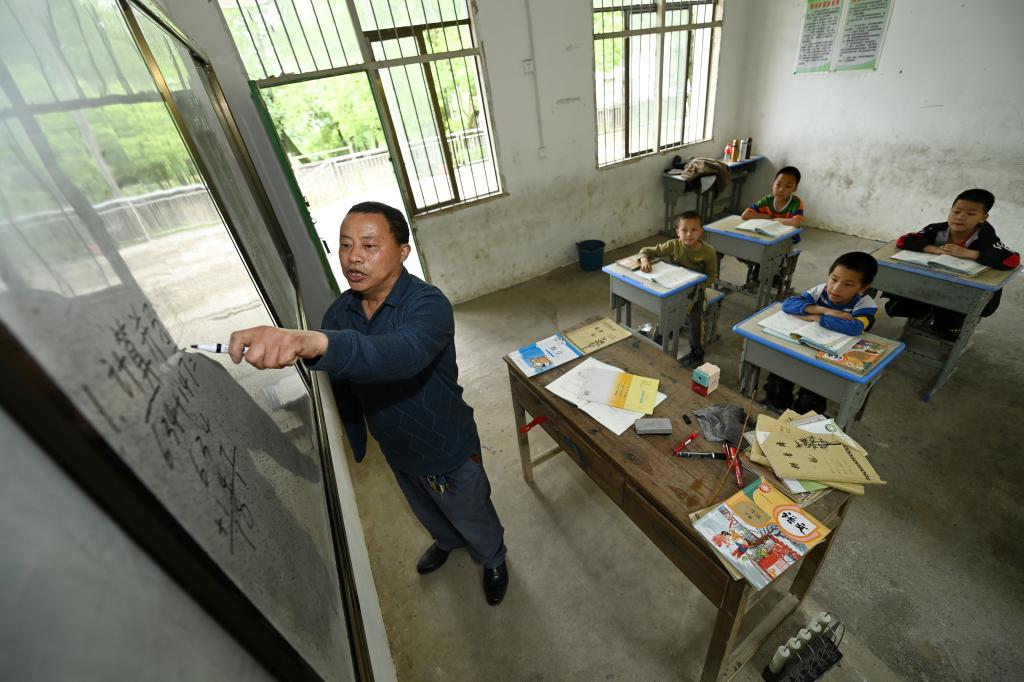

4月23日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師在給學生上課。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

4月23日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師在給學生上課。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

4月23日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師在輔導學生功課。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

4月23日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師教學生打籃球。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

4月23日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師教學生打籃球。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

4月23日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師教學生打乒乓球。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

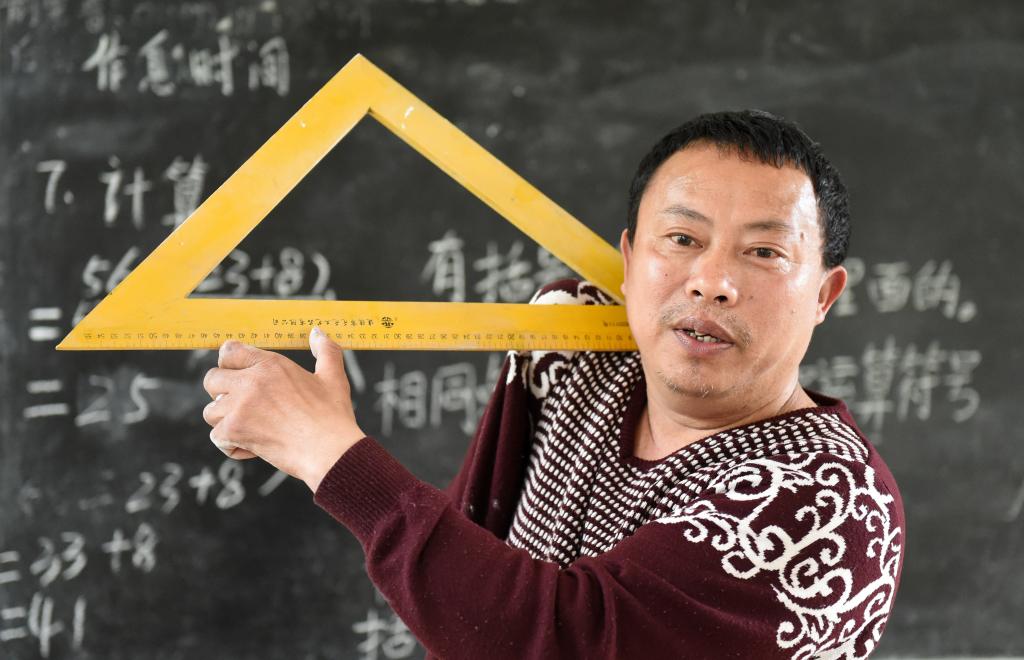

2016年4月26日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師在給學生上課。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

2016年4月26日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師在輔導學生功課。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

2016年4月26日,在廣西全州縣白寶鄉北山村小學,唐廣芳老師在給學生批改作業。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝

4月23日拍攝的廣西全州縣白寶鄉北山村小學(無人機照片)。

他畫的每一個圖形,寫的每一個字,上的每一節課,都那麼一絲不茍。30年來,即使只有一隻健全的手臂,唐廣芳依然努力托起山村孩子們多彩的夢想和美好的希望。

唐廣芳是廣西全州縣白寶鄉北山村小學老師,“子承父志”成為一名鄉村教師。1995年,他在一次意外電擊事故中受傷,失去右臂。此後半年時間,他艱難地學會用左手寫字,繼續堅守在山村小學的教學崗位上。“命運欠了我一條右臂,但我無論如何都要給孩子們傳授完整的知識,哪怕半個標點符號都不能疏忽。”唐廣芳説。

失去右臂整整30年,唐廣芳老師持續耕耘在山村的講&,兢兢業業,從沒想過要離開。2025年10月,他即將到齡退休,回望堅守山村講&的39年,心中有不捨也有欣慰,“由於身體不方便,我的付出也許要比別人多一點。欣慰的是,我從沒懈怠,從沒放棄,沒有辜負自己教書育人的初心。”唐廣芳老師説。

新華社記者 陸波岸 攝