4月23日,參加第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇的嘉賓在參觀良渚古城遺址公園。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

4月23日,參加第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇的嘉賓在參觀良渚博物院。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

4月23日,參加第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇的嘉賓使用AR(增強現實)眼鏡觀看良渚博物院展品。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

4月23日,游客在講解員的帶領下參觀良渚博物院。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

這是4月23日拍攝的第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇現場。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

4月23日,參加第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇的嘉賓在參觀良渚博物院。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

4月23日,參加第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇的嘉賓在參觀良渚古城遺址公園。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

4月23日,參加第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇的嘉賓在參觀良渚博物院。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 江漢 攝

拼版照片:左圖為科研人員在良渚古城遺址世界遺産檢測管理中心利用數智應用遠程操控無人機;右圖為無人機從良渚遺址無人機機場起飛進行遺産要素定期巡查(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝

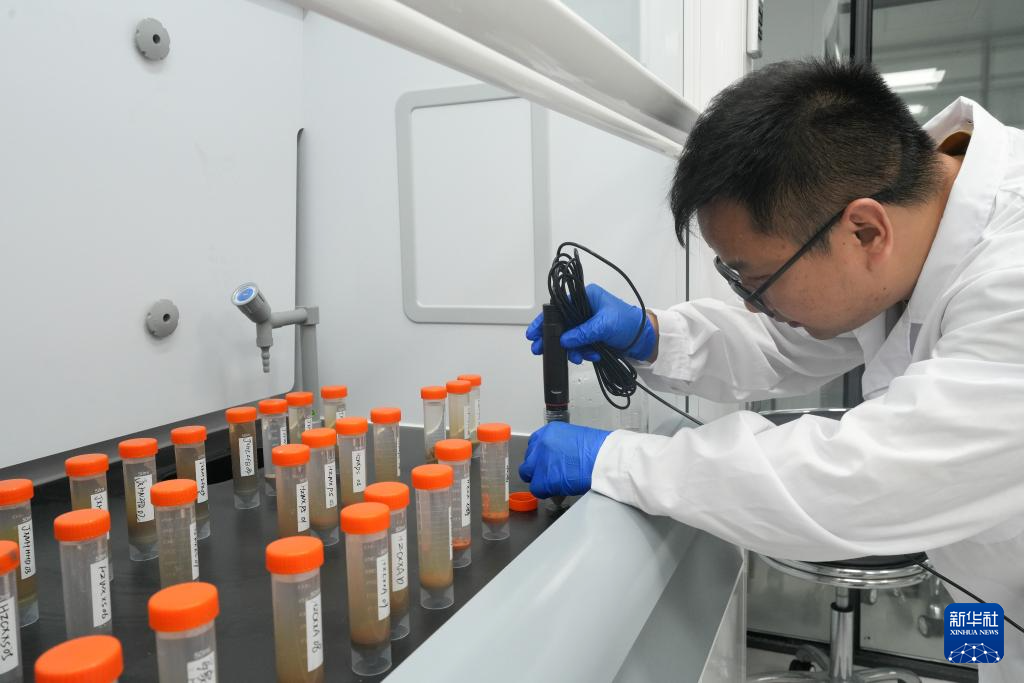

在良渚古城遺址世界遺産檢測管理中心,科研人員在做遺址土樣酸鹼度測試(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝

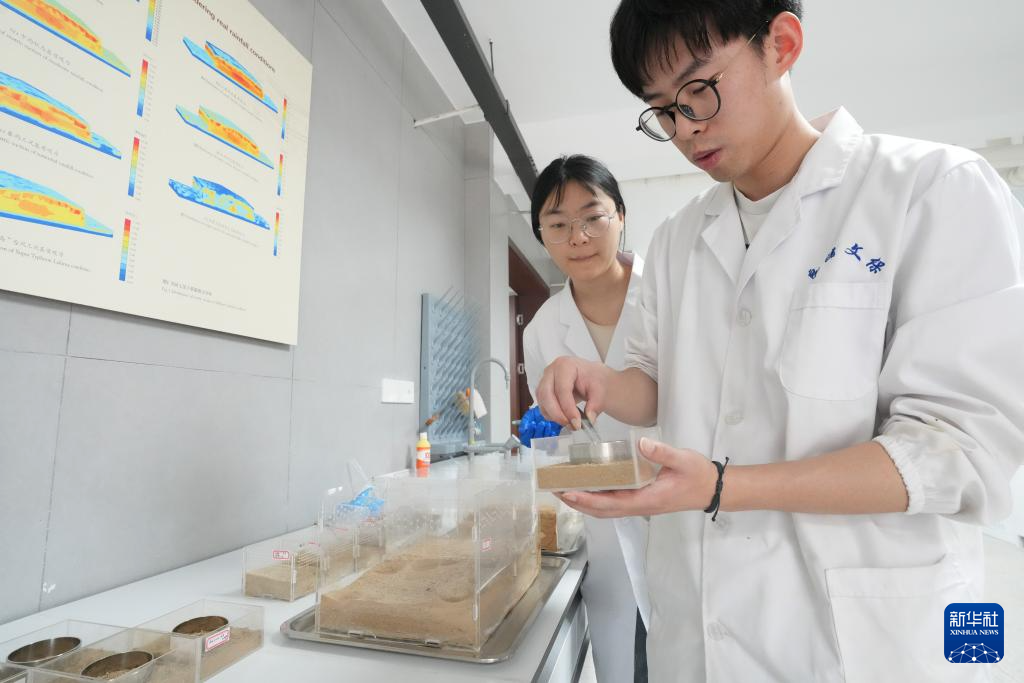

在良渚古城遺址世界遺産檢測管理中心,科研人員在做遺址復原展示面蟻獅病害物理防治實驗(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝

工作人員在良渚古城遺址世界遺産檢測管理中心利用“良渚遺址5000+”數智應用監測遺址實時狀況(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝

科研人員在良渚古城用無人機拍攝遺址形態格局(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝

科研人員在良渚古城南城墻遺址取土樣(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝

在良渚古城遺址世界遺産檢測管理中心,科研人員進行“草裹泥”(良渚水利系統建築工藝)復原及裂化實驗(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝

科研人員在良渚古城南城墻遺址取土樣(4月18日攝)。

4月23日至25日,第三屆聯合國教科文組織國際博物館高級別論壇在浙江杭州良渚召開,來自60余個國家和地區的190余名專家共聚一堂,探討博物館在文化遺産保護、新技術應用等方面的經驗做法。

良渚遺址是中華五千年文明史的實證。2019年,良渚古城遺址成功列入《世界遺産名錄》,掀開保護與利用的新篇章。近年來,良渚遺址持續推進科技考古,深化“良渚遺址5000+”數智應用,覆蓋大遺址“發掘-保護-研究-利用”全流程。2024年,全國首個潮濕環境土遺址保護實驗室在良渚揭牌,攻堅南方潮濕環境下的遺址保護難題。此外,良渚博物院不斷升級完善數字化參訪體驗技術,讓良渚文化更生動地展示在游客面前。科技之光正照亮這一5000餘年前的古文明,在保護和利用中展現世界遺産的魅力。

新華社記者 翁忻旸 攝