浙江在线4月19日讯(记者 汪雨晨 通讯员 张雅萌)“眼下正是小麦病虫害防治的关键阶段,AI会根据苗情监测数据,自动计算施肥量和施药路径,实现促弱、控旺、稳壮。”

近日,在湖州市吴兴区东林镇的省级现代农业园区,绿浪翻滚的麦田上空,无人机正低空盘旋,均匀喷洒着药剂。“90后”新农人尚年军一边操控着遥控,一边向记者介绍,依托AI编程技术,无人机不仅实现了精准定位和变量作业,还能通过多光谱成像实时分析作物长势,为4000亩农田管理提供动态决策支持。

这一幕,正是浙江以科技重塑传统农业的生动写照。近年来,我省以“数字乡村”建设为抓手,推动人工智能与农业生产深度融合,一幅幅“科技感”十足的“智慧春耕图”,正在之江大地徐徐展开。

无人机在田间工作 图源省农业农村厅

“小麦叶片发黄怎么办?”在桐乡市石门湾现代化农事服务中心,种植户老朱轻点手机,将问题连同实景照片上传至“AI田保姆”。

3秒后,系统便结合当地气候、土壤数据,给出了包含疏水控肥、病虫害防治等在内的“诊疗方案”,还同步推荐了最近的植保站的情报。“以前等专家上门要两三天,现在‘随问随答’,种地像有了‘贴身顾问’!”老朱连连赞叹。

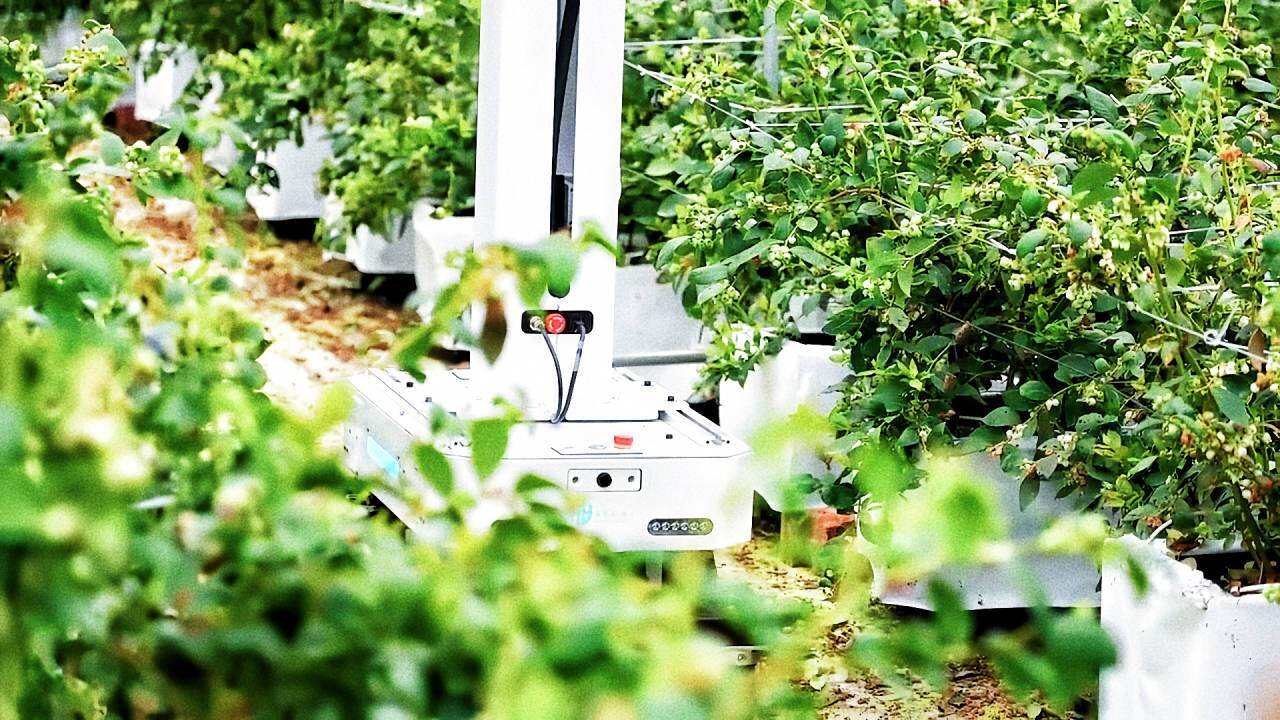

桐乡“数字化+农业”的深度融合,正是我省智慧农业的缩影。在衢州市衢江区周家乡蓝莓基地,一架装载多模态传感器的AI机器人正穿行于蓝莓丛中,机械臂上的摄像头如“智慧之眼”般扫描每一株植株——叶片蒸腾速率、土壤墒情、病虫害风险系数等数据实时回传至云端,生成一张覆盖2万株蓝莓的“健康体检表”。

AI机器人正在工作 图源省农业农村厅

“阴雨天和倒春寒导致光照不足时,AI会自主启动补光方案,连叶片的光合效率都能‘精打细算’。”衢州淘谷居生态农业发展有限公司总经理饶胜男轻触屏幕,一组对比数据跃然眼前——AI系统通过环境感知与算法推演,精准调控滴灌频率与施肥浓度,水肥利用率提升30%,病虫害发生率直降25%,生长周期缩短15%。更令人惊叹的是,基地通过AI优化种植密度,每亩蓝莓植株从600株跃升至1200株,产量增长20%。

从无人机翱翔麦浪到“田保姆”秒解难题,从工厂化育苗到机器人巡检,浙江正以AI之力,让千年农耕文明焕发新生。记者从省农业农村大数据发展中心了解到,我省正加紧推动人工智能、物联网、北斗导航等技术与农业生产深度融合,促使智能无网声波海洋牧场、农作物病虫害监测预警系统、农田信息智能感知无人机、智能无人虾蟹养殖船等先进设备规模化落地应用,推动农业向智能化、精准化、高效化方向稳步迈进。